ストリートファイター1について調べている読者がまず知りたいのは、発売日や当時のアーケードで稼働した筐体の仕様、主人公の情報、そしてキャラ一覧の全体像ではないでしょうか。

初代からの歴史をたどると、波動拳などの技の出し方やコマンドの難しい入力精度が話題になり、攻略の指針も作品理解の鍵となります。

シリーズを象徴するサガットとの対戦は、後のストリートファイター2へとつながる重要な文脈を生みました。

最終的に、ストリートファイターの歴代最高傑作は?という問いに向き合うためにも、まず初代の確かな基礎知識を整理していきます。

■本記事のポイント

- 発売日や筐体仕様など初代の基本情報

- 技の出し方やコマンドの特徴と攻略の勘所

- 主人公やキャラ一覧の背景とデザイン意図

- サガット戦やストリートファイター2への接続点

ストリートファイター1の基本情報と魅力

1987年にアーケードへ登場したストリートファイター1は、今日の格闘ゲーム文化を形づくる大きな起点となった作品です。

シリーズの原点として、発売当時の背景や主人公リュウの存在感、初代ならではの粗削りながらも革新的な要素が数多く詰め込まれていました。

また、特徴的な筐体仕様や世界各国を巡る個性的なキャラクターたち、そして必殺技の入力難度の高さなど、現在のプレイヤーから見ても興味深い話題に満ちています。

ここからは、ストリートファイター1の発売日や主人公リュウの役割、歴史的な進化の流れなどを詳しく掘り下げていきましょう。

ストリートファイター1の発売日について

1987年にアーケード市場へ登場したストリートファイター1は、格闘ゲームというジャンルを切り開くきっかけとなった作品です。

リリース当時はまだ「対戦格闘」という概念が確立しておらず、シューティングやアクションが主流の中で異彩を放ちました。

アーケード基板の性能に依存していたため、国内と海外では稼働開始時期に微妙な差が見られました。

例えば、日本国内では1987年8月頃に流通が確認されており、欧米市場では同年の秋から冬にかけて展開されるケースが多かったと報告されています。

このように、地域ごとに発売タイミングに差が生じた背景には、当時の業務用流通網の事情や、オペレーターの導入判断が関わっていました。

特に海外ではアーケード設置台数が日本よりも多く、商業施設や娯楽施設向けに段階的に普及していった経緯があります。

1980年代後半は日本国内でもゲームセンター産業が急成長を遂げており、その熱気が本作の知名度を広げる土台になりました。

また、当時のアーケード産業の規模を統計的に見ると、1980年代後半の日本ではゲームセンターの市場規模が4000億円を超えていたとされています(出典:経済産業省「日本のアミューズメント産業に関する調査」)。

この産業規模の中で登場したストリートファイター1は、必ずしも大ヒットではなかったものの、後年のシリーズ展開に不可欠な存在として位置づけられます。

結果的に、ストリートファイター1は単なるゲーム作品以上の意味を持ち、格闘ゲームという新たなジャンルを切り開く実験的な試みとして歴史的に重要な役割を果たしました。

主人公リュウとその役割

リュウはストリートファイター1において、プレイヤーが選択できる主要キャラクターとして物語の中心に配置されています。

2プレイヤー側にはケンが用意され、操作キャラクターとしては同じ性能を持つ「鏡像的存在」として設定されました。

これにより、対戦の公平性が担保され、キャラクター性能の差に左右されずに純粋な操作技術を競える設計が実現されています。

リュウの役割は、ストーリー的には修行僧のような求道者として描かれていますが、ゲームデザイン上では「基準点」として機能しています。

例えば、波動拳や昇龍拳といった代表的な必殺技は、後のシリーズでも格闘ゲーム全体の操作体系を象徴する存在になりました。

特に、波動拳は格闘ゲームにおける「飛び道具」という概念を広く定着させるきっかけとなり、プレイヤーの間合い管理や空間制御の学習を促しました。

一方で、初代リュウの技性能や当たり判定は現代の作品と比べると不安定で、必殺技が出ないケースも多く報告されています。

しかし、だからこそリュウを使いこなすことがゲーム理解の第一歩であり、彼を起点に対戦相手の特徴を学ぶ構造になっていました。

リュウが「基準」であったことで、各国の対戦相手が持つ個性や戦術が際立ち、プレイヤーに「地域色豊かなバリエーション」を感じさせることに成功しています。

結果的に、リュウはただの主人公キャラに留まらず、格闘ゲームにおける標準モデルを提示する役割を果たしたといえます。

この役割は後のシリーズでも引き継がれ、彼が格闘ゲームの象徴的存在として認知され続ける理由のひとつとなっています。

初代からの歴史と進化の流れ

ストリートファイター1は、その後のシリーズ進化を理解する上で外せない起点です。

当初の作品は実験的要素が多く、対戦のテンポや技の成立条件、ステージ演出などに未完成さを残していました。

具体的には、必殺技コマンドの受付時間が極端に短く、熟練プレイヤーであっても再現性に苦しむ設計となっていました。

しかし、この不完全さが逆に改良の余地を示すことになり、ストリートファイター2で大きな進化が遂げられました。

2作目では、入力受付の緩和、キャラクターごとの個性強化、演出の向上、そして何より「対戦格闘」という形式の完成が実現されました。

これにより、ゲームセンターにおけるプレイヤー同士の真剣勝負が日常的に行われ、社会現象ともいえるブームを引き起こしました。

さらに歴史の中で、初代の試行錯誤は後続作品への布石となりました。

例えば、背景ステージの地域性やBGMの特徴付け、勝敗演出の強化といった要素は、2作目以降で定番化しました。

加えて、初代の技術的制約や粗削りな要素があったからこそ、改善の方向性が明確になり、シリーズ全体の進化がスムーズに行われたとも言えます。

つまり、ストリートファイター1は「未完成の完成形」とも呼べる存在であり、格闘ゲームのフォーマットを提示した作品として、その後の歴史的意義は非常に大きいのです。

筐体で遊べるアーケード仕様

ストリートファイター1の大きな特徴のひとつは、当時の筐体仕様にありました。

アーケードでの体験はハードウェアそのものに左右されるため、筐体設計がゲーム内容と直結していたのです。

初期のモデルでは「圧力感知型パネル」という独自の仕組みが採用され、パンチやキックの強弱を押す力の強さで調整できる仕掛けが搭載されていました。

例えば、弱攻撃なら軽く叩く、強攻撃なら強く叩くといった具合に、直感的な操作を目指したものでした。

しかし、この仕組みには大きな課題が伴いました。

まず、圧力センサーは耐久性に乏しく、頻繁に使用されるアーケード筐体ではすぐに故障や誤作動が発生しました。

さらに、同じ力で押したつもりでも、個体差によって強弱が異なる判定をされることがあり、プレイヤーにとって不公平感を与えました。

こうした問題から、多くのオペレーターやプレイヤーの間で不評を買い、のちに操作系統は現在も主流の「6ボタン方式」へと切り替えられていきます。

この6ボタン方式は、弱・中・強のパンチとキックをそれぞれ割り当てるシンプルな構造で、直感性と安定性を両立させました。

その結果、シリーズ全体の操作体系が確立し、今日の格闘ゲームの基本スタイルとして広く普及することになります。

つまり、初代の筐体設計は実験的な試みであり、失敗と成功の両面を経て後の進化につながったと評価できます。

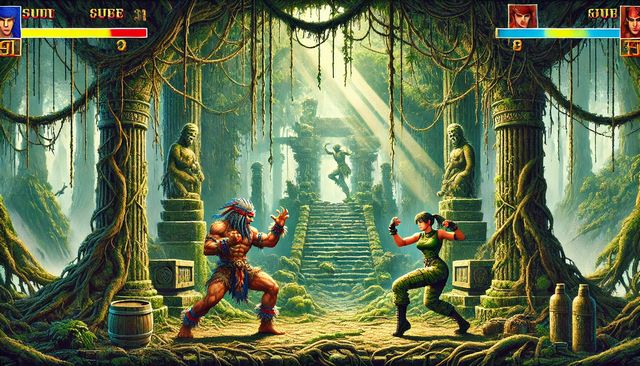

キャラ一覧と個性的なデザイン

初代ストリートファイターには、世界を舞台にした「ワールドツアー形式」が導入され、各地で個性的なファイターと対戦する仕組みが採用されました。

この形式はプレイヤーに「旅をしながら世界各国の格闘家と戦う」という没入感を与え、ただの格闘シミュレーションにとどまらない魅力を生み出しました。

プレイヤーキャラクターとしてはリュウとケンの2人が登場しますが、対戦相手は国ごとの特色を強調したキャラクターが揃っていました。

例えば、日本のレツやゲッキは伝統武術や忍術をモチーフにしており、中国のリーやゲンは拳法や老練な武術家の姿を象徴的に描いています。

アメリカからはジョーやマイクといった格闘スタイルの異なるファイターが登場し、イギリスのバーディーやイーグルはパワーや独自武器で印象を残しました。

そして、タイのアドンと最終ボスのサガットは、ムエタイの象徴として登場し、シリーズの代表的なキャラクターへと成長していきます。

この多様性は、単にキャラデザインの違いだけでなく、各キャラクターが持つ必殺技や戦術の個性にも表れています。

対戦相手ごとに攻略法が変わり、ステージ背景や音楽も地域色を意識して作られていたため、アーケードの画面を通じて世界を旅する感覚が体験できました。

結果的に、この「国際色豊かな対戦構成」がシリーズ全体の大きな特色として受け継がれることになります。

| 区分 | キャラクター | 出身地域 | 特色のイメージ |

|---|---|---|---|

| プレイヤー | リュウ | 日本 | 基本に忠実な万能型 |

| プレイヤー | ケン | アメリカ | 攻撃的な立ち回り |

| 対戦相手 | レツ | 日本 | 武術家の直線的攻防 |

| 対戦相手 | ゲッキ | 日本 | 手裏剣や分身の奇襲 |

| 対戦相手 | ジョー | アメリカ | キック主体の間合い管理 |

| 対戦相手 | マイク | アメリカ | ボクシング系の打撃 |

| 対戦相手 | リー | 中国 | 拳法の連撃 |

| 対戦相手 | ゲン | 中国 | 構え変化と老練な技術 |

| 対戦相手 | バーディー | イギリス | パワーとリーチ |

| 対戦相手 | イーグル | イギリス | スティックによる制圧 |

| 対戦相手 | アドン | タイ | ムエタイの蹴り技 |

| ボス | サガット | タイ | 長いリーチと猛威の飛び道具 |

※表の名称や分類はゲーム内表現に準拠しつつ、読みやすさを優先した便宜的な整理です。

難しい操作性が話題となった理由

ストリートファイター1がプレイヤーの記憶に残った大きな要素は、その操作難易度にあります。

当時のアーケード基板は入力判定がシビアで、必殺技コマンドの成功率が極めて低いものでした。

特に波動拳や昇龍拳のコマンドは、理論的にはレバー操作とボタン入力の正確な同時性が求められ、1フレーム単位での入力が必要とされることもありました。

これにより、初心者は必殺技を出せないままゲームオーバーになることも多く、攻略本や専門誌が「必殺技の安定した出し方」を特集するほどでした。

この難易度の高さは、プレイヤーの間で「技が出せるか出せないか」という格差を生みました。

一方で、それが逆に競技性を高め、ゲームセンターに通い続ける動機づけにもなりました。

波動拳が成功した瞬間の達成感は非常に大きく、当時のアーケード文化においては「挑戦と成功体験」の象徴的な要素となっていました。

また、難しさの背景には筐体ごとの個体差も存在しました。

同じゲームでも設置場所によってボタンの反応やレバーの硬さが異なり、必殺技の出しやすさが大きく変わるケースがありました。

こうした環境要因も含めて、プレイヤーは「場所ごとの攻略」を意識せざるを得なかったのです。

要するに、ストリートファイター1の操作性は短所でありながら、アーケード文化を象徴する独特の価値を持っていました。

必殺技が安定して出せないこと自体が、練習や研究を促す動機となり、格闘ゲームの奥深さを形づくる要因の一つとなったのです。

ストリートファイター1を深掘りする要素

ストリートファイター1は、単なるシリーズの出発点にとどまらず、ゲーム史を語るうえで外せない数々の要素を内包しています。

象徴的な必殺技である波動拳の出し方や、当時ならではのシビアなコマンド入力の難易度は、プレイヤーの挑戦心を掻き立てました。

さらに、最終ボスのサガットとの対戦や、アーケード文化の広がり、そして続編であるストリートファイター2との決定的な違いなど、初代を深掘りすることで見えてくる価値は大きいです。

ここからは、それらの要素を一つずつ詳しく解説していきます。

波動拳と技の出し方の仕組み

波動拳は、レバーの下→斜め下前→前の順に入力し、最終的にパンチボタンを押す一連の操作で成立します。

一般的な表記では236+Pと記載され、236はレバーの移動方向を時計回りに数値化したものです。

ストリートファイター1ではこの入力受付が現在のシリーズより狭く、入力の各段階が短い時間内に正確な順序で検出される必要がありました。

そのため、入力の滑らかさや最終フレームでのボタン同時性が少しでも乱れると成立判定が外れやすく、再現性が低下しがちでした。

入力判定は、ハードウェアのポーリング周期や基板の負荷状況、レバーとボタンの物理的なストロークにも影響されます。

例えば、レバーの戻りが硬い筐体では、下から前への移行タイミングが遅れやすく、入力のつながりが分断されることがあります。

ボタンに関しても、接点の個体差により同時押しの信号が一瞬遅延する場合があり、成立フレームの最終段で不成立となる事例が生じます。

こうした機械的条件が技の出やすさを左右し、同じプレイヤーでも設置店舗によって成功率が上下する状況が生まれました。

成立ロジックの理解

入力は「方向の順序」と「最終入力+ボタン」のセットで評価されます。

最終的に前方向が保持されている状態でパンチを押すと、直前に下→斜め下前→前の系列が検出されていれば成立する、というイメージです。

先行入力や入力緩和が小さい環境では、各方向を明確に通過させることが不可欠で、レバーを速く回すだけでは不十分なケースが少なくありません。

失敗が起きやすい代表例

・前方向が最終保持になっていない(前入力が一瞬で抜ける)

・斜め下前を経由せず、下→前のショートカットになっている

・パンチの押下が遅れて、方向履歴が消失してから入力している

安定させるコツの考え方

レバーの始動方向をはっきり入力する

最後の前入力とボタンの同時性を意識する

連続技狙いより単発の確実性を優先する

上記の各ポイントは実際の入力履歴の取り扱いと直結しています。

始動方向を下で明確に示すと、方向履歴が安定し、斜め下前への遷移を検出しやすくなります。

最後の前入力とボタンの同時性を意識するのは、成立評価が最終フレーム付近の状態に強く依存するためです。

さらに、コンボ中の成立猶予が小さい環境では、まず単発での成功率を最大化し、入力の手癖を固めたうえで連係へ拡張する方が成功確率を高められます。

コマンド入力の特徴と難易度

ストリートファイター1の入力体系は、後年のシリーズに比べて先行入力(次行動を早めに仕込んでおいて成立させる猶予)や入力緩和(厳密な方向からの許容幅)が小さい設計でした。

これにより、昇龍拳のような対空技では、下→斜め下前→前の系列から真上または斜め上の誤入力に逸れると不成立になりやすく、成立の鍵はレバーの移動量と角の正確な通過にあります。

先行入力・入力緩和の用語整理

・先行入力:技の発生前に次の入力を仕込み、特定の時間内であれば行動へ移れる仕組み

・入力緩和:既定の方向に近い入力でも有効とみなす許容範囲(例:前の代わりに斜め前を認めるなど)

・入力受付フレーム:入力が有効と判定される時間幅のことで、これが短いほど難度は上がります

初代では、これらの猶予が全体にタイトで、方向の通過漏れや順序の乱れがそのまま不成立に直結しました。

結果として、テクニックの差が技の出現率という形ではっきり現れ、練習時間をかけたプレイヤーほど手癖の最適化やレバー操作の軌道修正が進みます。

難易度設計は、当時の基板性能や入力ポーリングの仕様、アナログ的なレバーとボタンの物理構造が重なった産物といえます。

実践的な練習観点

・方向を「点」で入れるのではなく「線」で通過させる意識を持つ

・ニュートラルからの始動と最終保持方向の確認をセットで行う

・失敗時は直前の方向履歴を再現し、どこで軌道が逸れたかを特定する

このように、初代は操作精度そのものをゲーム体験の中心に据えた作りでした。

要するに、コマンド入力は単なる手順ではなく、入力の時間軸と物理的軌道を揃える練習行為であり、練度が直接的に勝率へ反映される構造になっています。

攻略に役立つ基本的なポイント

対戦の勝敗を左右するのは、技の出現率だけではありません。

立ち位置、リスクとリターンの見積もり、相手の選択肢の抑制など、総合的な判断が鍵になります。

初代の仕様を踏まえると、次の観点を押さえると安定して勝ち筋を見出しやすくなります。

地上戦の優先

飛び込みはリターンが大きい一方で、対空の的になりやすく、相打ちやカウンターを受けるとダメージ負けにつながります。

まずは地上の差し合いで、有利間合いを維持しつつ、相手の前進や技の置きを誘発して差し返す流れを作ります。

技の出現率が不安定な環境では、安定した通常技の使い分けが勝率を押し上げます。

起き攻めの設計

暴れ潰しを無理に狙うより、位置取りの維持と投げ間合い外の滞在を優先します。

ジャンプを強要させてから対空で落とす二段構えにすると、読み負け時の被害を抑えつつ、継続的に主導権を握れます。

相手の無敵技や暴れ癖が見えた場合は、距離を取って空振りを誘い、確定反撃の機会を作るのが有効です。

必殺技の使いどころ

成立率が低い前提で考えると、差し返しや確反など「当たれば見返りが大きい場面」に限定して狙う方が合理的です。

コンボパーツとしての運用は、入力精度が整うまでは後回しにし、単発の差し込みや起き攻めの択の一部として忍ばせる運用が機能しやすくなります。

情報の蓄積と再現性

同じ対戦相手に対して、どの場面でミスが出やすいか、どの間合いで飛びが通りやすいかなど、再現性を高める観点でメモ化すると改善が速く進みます。

初代は環境差の影響が大きいため、店舗や筐体ごとの差異も含めて観察し、入力や選択肢の配分を調整していくことが上達の近道になります。

以上の観点を踏まえると、初代の攻略は、安定した通常技運用と位置取り、対空の徹底、そして高リターン局面に限定した必殺技投入の組み合わせで、着実に勝率を引き上げられます。

サガットとの対戦と重要性

最終戦のサガットは、初代ストリートファイターにおける最大の壁であり、多くのプレイヤーに試練を与える存在です。

サガットは長身キャラクターとして描かれ、通常技のリーチが非常に長く設定されています。

さらに、タイガーショットと呼ばれる飛び道具は高威力かつ発生も速いため、遠距離戦では圧倒的な制圧力を誇ります。

サガット攻略で直面する課題

飛び道具の削り合い

波動拳に比べてタイガーショットの発生・硬直が有利に設計されており、無計画に撃ち合うと削り負けしやすい状況に陥ります。

接近戦の困難さ

サガットの長い通常技や下段蹴りによって、地上からの間合い詰めが容易ではありません。

無理な前進はリスクを伴います。

対空性能の高さ

飛び込み攻撃を仕掛けると、高身長を活かした通常技や必殺技で迎撃される可能性が高く、空中戦に持ち込むのも危険です。

有効な戦術

・飛び道具を撃つタイミングを観察し、発生直後の硬直を狙って前進する

・無闇にジャンプで詰めず、地上の差し合いで少しずつ距離を詰める

・相手の技が届かないギリギリの間合いを維持し、反撃を狙う

サガットに勝利する過程は、単なるラスボス戦の突破ではなく、格闘ゲームの本質ともいえる「飛び道具対策」「間合い管理」「リスクとリターンの見極め」を学ぶ場となっています。

そのため、サガット戦を経験すること自体がプレイヤーの成長を促し、後のシリーズでも活きる基礎力を養う機会になったと評価されています。

アーケード文化とゲームの普及

1980年代後半のアーケードゲームは、単なる娯楽にとどまらず、コミュニケーションの場や学習の場としての側面を持っていました。

ストリートファイター1も例外ではなく、店舗ごとのローカルルールや常連プレイヤー同士の交流が文化を形成していきました。

ゲームセンターに根付いた習慣

・1プレイ交代制や連勝時の待機ルールなど、暗黙の了解が存在した

・上級者のプレイを見て技の出し方や立ち回りを学ぶ「観戦文化」が発展した

・負けてもすぐに再挑戦できる環境が、上達のための練習場を提供した

当時の攻略情報は現在のようにインターネットを介して共有されることはなく、雑誌の特集記事やプレイヤー同士の口コミで広がっていきました。

そのため、地域ごとにプレイスタイルや戦術の流行に差が出ることもありました。

これは「遠征」と呼ばれる行動、つまり他の店舗に出向いて腕を試す文化を生み、コミュニティの活性化につながっています。

普及の背景には、家庭用ゲーム機では再現できないアーケード特有の迫力もありました。

大型の筐体、独特の操作感、音響効果、そして周囲の観客の存在が、単なるゲームを超えた体験を生み出しました。

ストリートファイター1は、このようなアーケード文化の中で支持を受け、後の大規模な格闘ゲームブームの礎を築いたといえます。

ストリートファイター2との違い

ストリートファイター2は、初代で提示されたフォーマットを徹底的に磨き上げ、対戦格闘ゲームというジャンルを完成させた作品です。

入力受付の緩和、キャラクターの個性強化、観戦性の向上など、あらゆる要素が改良されました。

| 項目 | 初代(1) | 2との主な違い |

|---|---|---|

| 入力受付 | 狭くシビア | 緩和され再現性が高い |

| キャラ個性 | 地域色中心の差別化 | 性能差と役割が明確 |

| 対戦テンポ | やや荒削り | 調整が進み快適 |

| 必殺技出現率 | 低めで不安定 | 安定し戦術が組みやすい |

| 観戦性 | 実験的演出 | 勝敗演出や効果音が充実 |

初代は試行錯誤の要素が強く、プレイヤーが努力で技術を磨く過程そのものが体験の中心でした。

一方、ストリートファイター2は「誰でも遊びやすく、上手くなる余地が広い」方向性に調整されたことで、ライトユーザーからコアプレイヤーまで幅広い層に受け入れられました。

その結果、ゲームセンターを超えて社会現象的なブームを巻き起こし、格闘ゲームを一大ジャンルとして確立する原動力となりました。

ストリートファイターの歴代最高傑作は?

シリーズの歴史を振り返る際、必ず議論されるのが「歴代最高傑作はどの作品か」という問いです。

この評価はプレイ体験や時代背景、技術革新の度合いによって大きく変わり、単純な答えを導くことは困難です。

しかし、評価の基準を整理することで、それぞれの作品の持つ意義を見極めることができます。

歴史的意義の観点

ストリートファイター1は、対戦格闘というジャンルの原型を提示したという点で他の追随を許さない存在です。

完成度は低くとも、波動拳や昇龍拳のような「必殺技」というシステムを提示し、格闘ゲームの方向性を定めました。

この歴史的役割は、後続作品がどれほど洗練されても覆すことのできない基盤的価値といえます。

操作性と対戦設計の完成度

ストリートファイター2は、初代の荒削りな部分を徹底的に改善し、対戦格闘の枠組みを完成させた作品です。

入力受付の緩和やキャラクター個性の強化、対空技や飛び道具の明確な設計、観戦性の高い演出など、プレイフィール全体が飛躍的に向上しました。

これにより、対戦ゲームとしての普及と競技性の両立が達成され、世界的な大ヒットにつながりました。

コミュニティと文化的影響

以降のシリーズ作品、例えばストリートファイター3や4、5、そして最新作の6に至るまで、各世代のプレイヤーコミュニティを生み出し、国際大会やeスポーツの舞台を彩ってきました。

特にストリートファイター3のパリィシステムや、ストリートファイター4での復活による対戦シーンの盛り上がりは、時代ごとに最高傑作と評価されるに足る革新性を持っています。

こうして視点を三つに分けて整理すると、歴代最高傑作の答えは一様ではなくなります。

歴史的意義では初代が抜きん出ており、完成度と普及の観点ではストリートファイター2が突出します。

そして競技性やeスポーツの発展を踏まえると、後年の作品が現代的な最高傑作と見なされる余地もあります。

要するに、ストリートファイター1は最高傑作と呼ばれることは少ないものの、シリーズの物語を語るうえで絶対に欠かすことのできない出発点であり、歴史的価値という観点での「特別な傑作」と言える位置づけにあります。

【まとめ】ストリートファイター1について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。