ストリートファイター4の隠しキャラについて知りたい読者に向け、アプリやPS3、3DS、そしてSWITCHでの状況まで横断的に整理します。

まず気になる殺意リュウの出し方や、隠しコマンドの実態、キャラ一覧の全体像をスッキリ把握できるようにまとめます。

あわせてチャンピオンエディションの最強キャラ傾向、ボスとして名高いセスの特徴、各時代のキャラランクの変遷も俯瞰します。

さらにストリートファイター5の隠しキャラとの違いや、ストリートファイター6のキャラ解放の考え方も整理し、ストリートファイター4のキャラクター数は?やストリートファイター4は何年続いた?といった素朴な疑問にも丁寧に触れます。

プラットフォーム別の仕様は世代やバージョンで差があります。

PS3や3DSの移植度合い、アプリの操作方式、SWITCH環境でのシリーズの遊び方など、混同しがちなポイントを誤解なく理解できるよう注意点も添えて解説します。

本記事は初学者にも読みやすい構成で、必要に応じて表で比較しながら要点を明確にします。

読み終えるころには、検索で散らばった情報を行き来しなくても、核心だけを一気に把握できるはずです。

■本記事のポイント

- バージョン別の隠しキャラと解禁の全体像

- 殺意リュウやセスの出現条件と注意点

- PS3や3DSやアプリの違いと遊び方の指針

- 5や6との解放仕様の違いと移行の考え方

ストリートファイター4で隠しキャラの基本情報と概要

ストリートファイター4の隠しキャラを語るうえで欠かせないのが、シリーズ全体の構成や登場キャラクターの歴史的な流れです。

2008年のアーケード稼働から始まり、家庭用や追加エディションを経て、多数のキャラクターと隠し要素が段階的に解放されていきました。

プレイヤーは、アーケードの達成条件や特定のバトル結果を通じて新キャラと出会い、コンテンツの奥深さを実感してきました。

ここでは、キャラクター数の変遷、稼働期間の長さ、隠しコマンドによる登場条件、そして象徴的な存在である殺意リュウやセスの解放まで、シリーズの基盤を理解するための情報を体系的に整理していきます。

ストリートファイター4がなぜ長期的に支持を得たのか、その構造的な理由を明らかにしながら、各キャラの解禁条件やバランス設計にも踏み込み、後続シリーズへとつながる“隠しキャラ文化”の背景を紐解いていきましょう。

ストリートファイター4のキャラクター数は?

ストリートファイター4シリーズ全体におけるキャラクター数は、バージョンやプラットフォーム、追加要素の有無によって変動します。

最初の家庭用移植版から始まり、スーパーストリートファイターIV、アーケードエディション、最終版であるウルトラストリートファイターIVまで、段階的に拡張された歴史があります。

まず、家庭用初期版(Street Fighter IV 家庭用移植版)では、アーケード基準の標準キャラクターに加え、追加キャラが段階的に解禁される仕組みを採用し、最終的に 約25人規模 とされていました。

これは、初期キャラ+解禁枠を含む総数の目安です。

次に、Super Street Fighter IV は拡張が大きく、約35人 規模にまで拡張され、シリーズとしてのキャラの多様性を大きく広げています。

続く Arcade Edition(および2012年調整版を含む)では新規参戦キャラが追加され、既存キャラのバランス調整とともに 約39人前後 の体制が整えられました。

最終段階の Ultra Street Fighter IV では、最終調整と追加キャラクター投入により、シリーズ内での最大規模 44人 がプレイ可能な構成として提供されました。

この流れは、シリーズの拡張性と対戦バランスの調整が、キャラクター数の増減に密接に関わってきたことを示します。

バージョン進行にともなうキャラの拡充は、単なる数の増加だけでなく、対戦環境の多様化とプレイヤーの戦略選択の幅を大きく引き上げる意図があったと考えられます。

版ごとのキャラクター数のおおよその目安を以下の表で整理します。

版ごとの概観(おおまかな目安)

| 版 | おおよその人数 | 位置づけ |

|---|---|---|

| Street Fighter IV(家庭用) | 約25 | 初期の解禁進行で拡充 |

| Super Street Fighter IV | 約35 | 大増員と新システム |

| Arcade Edition(含む2012) | 約39 | 追加参戦と再調整 |

| Ultra Street Fighter IV | 44 | 最終版、最多キャラ |

このように、最終版に至るまで段階的な拡張がなされ、対戦の選択肢が飛躍的に広がる構成になっています。

シリーズが成熟するにつれて、単にキャラクターを増やすだけでなく、各キャラクターの役割や性能のバランスも重視されるようになりました。

この流れを理解することが、隠しキャラの意味や運用を把握する上での基礎になります。

ストリートファイター4は何年続いた?

ストリートファイター4シリーズは、2008年のアーケード稼働開始を起点とし、ウルトラ版まで複数のアップデートを重ねながら、家庭用・アーケード双方で競技的にも支持を得続けた長期タイトルと言えます。

アーケード版の稼働開始は2008年で、これを皮切りに開発・運営が進みました。

その後、2010年には Super Street Fighter IV が稼働および移植され、コンテンツ拡張とバランス調整が行われました。

2011年にはアーケードエディション(および2012年版調整を含む)が登場し、これらが家庭用にも反映されます。

最終的には2014年に Ultra Street Fighter IV が登場し、以降も家庭用への移植や大会環境での利用が継続されました。

大会環境やコミュニティ活動を中心とする競技シーンでは、2015年前後まで新規アップデートやイベント展開が継続され、最盛期を超えても複数年にわたってアクティブな環境が保たれていました。

主流対戦環境としての影響力はおよそ 2016年頃まで 続いたと見る向きもあります。

こうして、大枠では 約2008年から2016年 まで、8年程度にわたってシリーズが精錬・展開されてきたと考えられます。

この長期運用がもたらした影響は複数あり、以下のような点が挙げられます。

●長期タイトルゆえに、プレイヤーの育成・研究の蓄積が豊富である

●バージョン間の移行期に発生するキャラ性能の揺れや環境変化を経験できる

●競技コミュニティが持続的に情報を更新し、調整に対応する風土が根付いた

シリーズの寿命を把握することにより、各版におけるバランス変遷や隠し要素の設計意図を理解しやすくなります。

隠しコマンドで登場するキャラとは?

「隠しコマンドによってキャラクターを直接出現させる」仕組みは、ストリートファイター4シリーズでは非常に限定的です。

より一般的なのは、条件達成型の隠しボスの出現や、プレイ実績に応じて解禁される方式です。

ここでは代表的な設計原理と、シリーズを通じて採用されたパターンを詳しく整理します。

まず、隠しキャラクターを入力コマンドで即座に呼び出す方式は、初期格闘ゲームや前世代タイトルで見られる設計ですが、ストリートファイター4以降では、継続性と対戦バランスを重視する観点からあまり採用されていません。

代替方式として採られている構造が以下の通りです。

遭遇型条件クリアによる出現

アーケードモードやストーリーモードで ノーコンティニュー クリアや パーフェクト勝利回数、特定ラウンドのフィニッシュ手段など、複数の実績条件を同時に満たすことで、隠しボスとして乱入が発生する設計が代表的です。

乱入後に特定の勝利条件を満たすと、選択可能キャラとして解禁されることがあります。

対戦モードやアーケードクリア実績による解放

対戦モードやキャラでのアーケードクリア回数が一定に達した際、隠し枠が自動的に解放される方式も採られています。

これは隠しボス遭遇とは別に、純粋にプレイ時間や実績を積むことで選択肢が増える方式です。

隠しコマンド入力がトリガーになるケース(稀)

シリーズ全体で数例ありますが、特定の隠しコマンド(例えば十字キー入力+方向・ボタンの組み合わせ)を成立させることで隠しキャラの出現判定が行われる、という方式もわずかに存在します。

ただし、ストリートファイター4シリーズにおいては、この方式を主要設計に据えた例は稀と考えられます。

隠しコマンドそのものが主軸ではなく、プレイヤーの熟練度・実績によって解放される仕組みが本質的な方式であるため、隠しキャラを狙う際は、まず「達成すべき条件を明確に把握」し、それを満たすために手順を最適化することが鍵になります。

シリーズ別設計の傾向を簡潔に整理すると、以下のような要素が隠し要素に関する設計思想を特徴づけます。

●解禁条件は累積型の実績(勝利回数・パーフェクト数)であること

●ノーコンティニューや演出条件など複合的なトリガーが用いられること

●隠しコマンド入力は補助的要素、主軸には据えられていないこと

隠しキャラ攻略を目指す読者は、自分の版が採用している隠し方式(遭遇型/実績型/コマンド型)を先に確認し、その方式に即した攻略を行うことが最も効率的といえます。

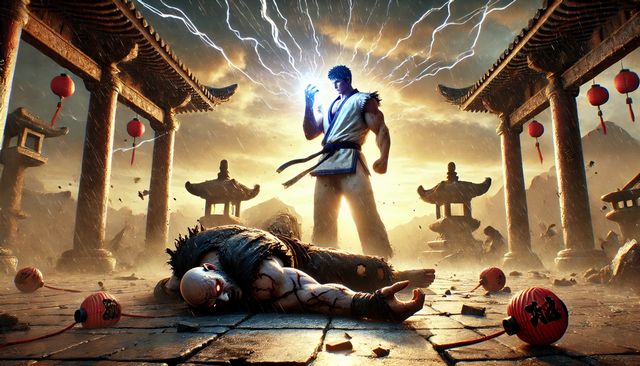

殺意リュウの出し方と解放条件

殺意リュウ(Evil Ryu)は、ストリートファイター4シリーズの中でも特に人気が高く、また出現条件が複雑なキャラクターとして知られています。

そのため、どのバージョンをプレイしているか、どの筐体設定を利用しているかによって、出現条件に微妙な差異が生じる点に注意が必要です。

殺意リュウは、アーケードエディション以降のバージョンで登場した特別な存在であり、通常のリュウが「殺意の波動」に飲まれた状態をモチーフとしています。

このキャラクターは単なるスキン違いではなく、性能や技構成が大きく異なり、攻撃性能に特化した高火力キャラとしてデザインされています。

通常リュウが持つ波動拳や昇龍拳などの技を踏襲しながらも、モーションや威力が異なる技が多く、上級者向けの高リスク・高リターン型キャラとされています。

アーケードでの出現条件の基本

殺意リュウを登場させるための条件は、アーケードモードにおけるプレイヤーのプレイ内容に基づきます。

一般的に、以下の条件を満たす必要があるとされています。

1 ノーコンティニューでアーケードモードをクリアすること

途中で負けてコンティニューした場合、出現条件がリセットされるため注意が必要です。

安定した立ち回りを意識し、無駄な被弾を避ける必要があります。

2 特定のラウンドでパーフェクト勝利を複数回達成すること

通常は2回以上のパーフェクト勝利が条件とされています。

これによりプレイヤーの熟練度を評価する形になっています。

3 スーパーコンボまたはウルトラコンボでフィニッシュを複数回行うこと

少なくとも5戦程度でコンボフィニッシュを行うと、出現条件に有効とされます。

これにより「華のある戦い」を重視するシリーズ設計思想が反映されています。

4 最終ステージまでノーダメージで勝利した回数が一定以上であること

条件の一部として、被弾回数やクリアスコアも影響します。

これらを満たすと、通常の最終ボスであるセス戦の後に特別な演出が入り、殺意リュウが乱入してきます。

演出は黒背景に赤いオーラが走るなど独自演出が追加されており、シリーズ屈指の演出効果を誇ります。

家庭用バージョンでの違い

家庭用のウルトラストリートファイターIVや後期アップデート版では、プレイヤーが条件を達成せずとも初期状態から殺意リュウを選択できる設定が導入されました。

これにより、実践的な練習や対戦での使用が容易になりました。

ただし、トロフィーや実績の一部は解禁条件を満たすことを前提としている場合もあります。

実践攻略のポイント

安定して殺意リュウを出現させるためには、アーケードモードを効率よく進める戦略が求められます。

以下の点を意識すると成功率が高まります。

●各ラウンドで不用意な被弾を避け、ガードと差し返しを重視する

●フィニッシュは常にスーパーまたはウルトラで狙い、達成回数を稼ぐ

●難易度設定を「Normal」以上にしておくと、出現条件が適用されやすい

●ラウンド数や時間設定を確認し、コンティニュー不可の設定を厳守する

これらを踏まえ、まず遭遇条件の再現性を高め、その後に選択可能状態の仕様を確認する流れが効率的です。

出現演出を見るだけでなく、実際に使用可能にするまでの工程を把握することで、プレイ全体の達成感が大きく高まります。

キャラ一覧と解禁条件まとめ

ストリートファイター4の初期家庭用バージョンでは、最初から全キャラクターを使用できるわけではなく、アーケードモードを複数回クリアすることで段階的にキャラクターが解放されていく設計でした。

これは、プレイヤーのやり込みを促し、成長や発見を体感できるようにするための仕組みでもあります。

以下の表は、主要なキャラクター区分と、その代表例、解禁の目安を整理したものです。

各タイトルや地域によって若干の違いがありますが、プレイヤーが進行の中でどのようにキャラを増やしていくかを理解するうえで役立ちます。

| 区分 | 代表キャラクター | 概要・解禁の目安 |

|---|---|---|

| 追加参戦(家庭用) | キャミィ、フェイロン、さくら、ダン、元、ローズ | アーケードモードのクリアを重ねると出現しやすくなります |

| ボス・準ボス系 | 豪鬼、剛拳、セス | ノーコンティニューや特定演出で遭遇、一定条件で使用可になる場合があります |

| AEの特別遭遇 | 殺意リュウ、オニ | アーケードでの出現条件が厳しめに設定されている例が知られています |

解禁の進行パターンと特徴

1 アーケードモード複数回クリアによる累積解禁

キャミィやフェイロンなど、一部キャラクターは特定キャラで複数回クリアすると自動的に選択可能になります。

解禁順を意識して進行することで、効率的にキャラを増やせます。

2 ボスキャラは高難度条件での出現後に使用可能

豪鬼やセスなど、ボス・準ボス枠のキャラは、特定条件を満たして遭遇したうえで勝利すると解禁されます。

これはゲーム全体の熟練度を試す設計でもあります。

3 AE以降の特別遭遇型キャラは挑戦要素が強い

殺意リュウやオニなどのキャラは、シリーズ全体でも上位難度の出現条件が設定されており、アーケードプレイヤーの腕前を象徴する目標にもなっていました。

このように、ストリートファイター4のキャラ解禁は、単なる隠し要素ではなく、プレイヤーの技術成長や挑戦意欲を刺激する仕組みとして機能していたことが分かります。

現行シリーズのようにDLC購入でキャラを増やす方式が主流となる以前の「努力による解放型設計」として、シリーズ史の中でも重要な位置づけを持っています。

セスの登場条件と特徴

セスはストリートファイター4シリーズの中でも象徴的なボスキャラクターであり、初期版から登場しています。

シリーズを代表する「ラスボス」としての存在感を持ち、彼を操作可能にすること自体が一つの達成目標とされていました。

登場条件

セスを使用可能にするには、アーケードモードを複数のキャラクターでクリアする必要があります。

標準設定では、異なるキャラクターで一定数(おおよそ8から10キャラ)をクリアすると、セスが解禁される仕様です。

難易度設定やバージョンによっては条件が緩和されている場合もあります。

性能の特徴

セスの最大の特徴は、シリーズ内でも極めて多彩な技構成です。

これは、ゲーム内設定で「他の格闘家の技を吸収した」というキャラクター設定に基づいています。

そのため、以下のような技を使用可能です。

ソニックブーム(ガイル系)

シュピンゲンキック(春麗系)

天昇拳(リュウ系)

百裂脚(春麗系)

吸引式特殊技「丹田エンジン」

これらの技を組み合わせることで、セスは近距離・中距離・遠距離のいずれにも対応できる万能型キャラとなっています。

一方で、体力が非常に低く設定されているため、防御面が弱く、一瞬の判断ミスで大ダメージを受けやすいというリスクも伴います。

対戦での立ち回りと戦略

セスを扱ううえで最も重要なのは「読み合いと管理」です。

多彩な選択肢を持つ代わりに、どの技をどのタイミングで出すかが勝敗を大きく分けます。

特に、丹田エンジンを絡めた設置や投げとの択は強力ですが、過信すると反撃を受けやすいため、無理な攻めを避けてリスクコントロールを重視することが求められます。

セスの設計思想は、ストリートファイター4が目指した「技術の集大成」を体現しており、彼を理解することはシリーズ全体の構造理解にもつながります。

セスは単なるボスではなく、プレイヤーの応用力・判断力を試す存在であるといえます。

ストリートファイター4の隠しキャラを極める攻略情報

ストリートファイター4の隠しキャラを真に使いこなすには、単に解禁条件を知るだけでは不十分です。

各エディションやプラットフォームごとの仕様差、バランス調整、入力方式の違いが、キャラ性能や戦略性に直結するためです。

特に「チャンピオンエディション」や「アーケードエディション2012」以降では、微細な調整や新要素の追加によってキャラランクが再定義され、プレイスタイルの最適化が求められるようになりました。

本章では、最強キャラの傾向、調整の方向性、PS3・3DS・アプリ版といった各環境での違いを徹底的に掘り下げます。

さらに、シリーズ最新作であるストリートファイター5・6との設計思想の差異も分析し、隠しキャラ攻略を軸にシリーズ進化の本質を明らかにします。

チャンピオンエディション最強キャラ考察

モバイル向けのStreet Fighter IV Champion Editionは、仮想パッドと簡易入力の存在、端末性能やディスプレイ設定の差異により、評価軸が据え直される環境です。

最強候補を検討する際は、コンシューマー版で一般的なフレーム単位の最適化だけでなく、タッチ入力の再現性や画面スケール、入力遅延のばらつきといったモバイル固有の要素を織り込み、安定して勝ち筋を作れるかを評価軸に置く必要があります。

モバイル環境では、連打受付やタッチ領域の大小によってコマンド精度が変動します。

特にコマ投げやグラップ、最速対空のようなフレーム単位の精度が問われる行動は、端末のリフレッシュレート(60Hz固定か、より高い可変か)、描画の垂直同期、OSレベルの入力処理によって体感差が出やすい設計です。

したがって、最強キャラの見立ては、単純な起き攻めの強度や技性能だけでは決まりません。

低リスクで触りやすい中間間合いの牽制を持ち、確定所の入力が簡易化設定と相性の良いキャラクターは、操作再現性の観点から高評価になりやすくなります。

技術的には、モバイル版の簡易入力は必殺技のコマンドを短縮し、一定の入力バッファを広げることで、目押し難度や先行入力のシビアさを緩和します。

これにより、対空無敵技や無敵切り返し、置き技からの確定反撃といった「試合の要所」における成功率が底上げされ、結果として機動力が高く、リターンが明確なキャラが安定して強みを発揮します。

一方で、最適間合い管理やシビアなヒット確認を要する職人気質のキャラは、タッチ操作でのブレを吸収しづらく、理論値ほどの強度を出しにくい傾向があります。

アップデートや端末の世代交代によって入力遅延は変動し得ます。

したがって、固定的なティア表に依存するより、現行端末での入力テストを踏まえ、簡易入力オン・オフ時のコンボ完走率、対空成功率、確反の実測成功率といった実務指標で評価することが、モバイル版の最強キャラ選定では現実的です。

以上を踏まえると、安定して差し込み起点を作れ、ワンボタン派生や短縮コマンドでリターンを取りやすいキャラを軸に据える運用が、勝率面で理にかないます。

キャラランクとバランス調整の特徴

シリーズを通じてのランク変動は、システム調整と対策の共有速度に強く依存していました。

アーケードエディション初期は、起き攻めの択が厚く、無敵切り返しに依存しない継続攻めを有するキャラが台頭しました。

その後の2012調整で、起き攻めの強制力や一部無敵技・判定の見直しが行われ、過度な一点突破の抑制と、確反機会の可視化が進みました。

最終期のウルトラでは、ダブルウルトラの採用や赤セービング関連の調整など、メタの分散が図られ、幅広いキャラに明確な勝ち筋が割り当てられる方向に舵が切られました。

ランクの評価軸は、単純な火力やセットプレイの強度だけでは成立しません。

実戦では、対空の信頼性(発生、無敵、落下角度への対応)、差し返しの射程と発生、ガード硬直差からの確反の明確さ、起き攻めの表裏択の再現性、そして暴れ潰しや投げシケ狩りを含む攻防の総合力が問われます。

研究が進むほど、フレーム単位での不利有利が見直され、トレモ再現のしやすい択よりも、試合展開の中で発動条件を満たしやすい択が評価される傾向が強まりました。

結果として、環境の成熟度が増すほど、ワンパターンなセットプレイ依存のキャラは研究で伸び悩み、間合い管理と対空、確定反撃の三本柱を高い水準で備えるキャラが安定して上位に残ります。

これは、オンライン・オフライン問わずフレーム前提の対策が共有されると、読み合いに持ち込むまでの「安全な触り方」を持つキャラが構造的に有利になるためです。

したがって、ランクを評価する際は、トレモでの理論値に偏らず、試合中の入力難度と再現性、メタの分散度合いを総合的に観察する視点が役立ちます。

PS3版と3DS版の違いを比較

PS3版はアーケードスティックやパッド運用を前提に最適化され、入力遅延や描画の安定性に優れます。

60fps前提の描画と、テレビ側の映像遅延設定(ゲームモード等)を適切に調整することで、対空や確反の成功率が高水準で安定します。

トレーニングモードの機能も豊富で、記録再生やリバーサル検証、受け身タイミングの反復といった学習サイクルを構築しやすい設計です。

これに対して3DS版(Super Street Fighter IV 3D Edition)は、携帯機の特性を活かした独自機能を持ち、35キャラクター収録、オンライン・ローカル対戦、視点切替の3Dカメラ、タッチ操作による簡易入力など、携帯機向けの快適化が図られています。

特に簡易入力は、必殺技発動の成功率を押し上げ、慣れていないプレイヤーでも試合の要点で技を通しやすくします。

3D表示を有効にした場合、視認性や体感の奥行きが増す一方、対戦重視で安定性を求めるなら表示設定をオフにし、フレーム挙動の安定を優先する選択も有効です(出典:任天堂 公式「Super Street Fighter IV 3D Edition」製品ページ)。

以下は、入力コンディションと学習導線の観点で整理した比較表です。

比較の目安

| 項目 | PS3版 | 3DS版 |

|---|---|---|

| 操作性 | アケコンやパッドで安定 | 画面タッチや簡易入力が有効 |

| 表示 | 大画面で視認性良好 | 携帯性重視、表示設定に配慮 |

| 学習環境 | トレモやオン対戦の整備 | どこでも手軽に反復練習 |

| 向き | 本格対戦の基盤づくり | 通勤通学や隙間時間の練習 |

実運用では、対戦環境の構築やオフライン大会参加を視野に入れるならPS3版を基盤に、移動時間の反復練習やコマンド確認、連携ルートの暗記には3DS版を補助輪として併用する使い分けが現実的です。

3DSの簡易入力は、確反の瞬間に必要な技を即時に出す訓練になり、PS3ではその入力を通常コマンドで再現する段階に進めると、学習の往復が効率化します。

SWITCH版やアプリ版での隠し要素

Switchプラットフォームでは、ストリートファイター4そのものの完全移植版は提供されていませんが、シリーズ関連作品のコレクションが複数展開されています。

特に『Street Fighter 30th Anniversary Collection』には、ストリートファイター1からIIIシリーズまでが収録され、4以降の操作感に近い感覚で基礎を鍛えることが可能です。

これらを通じて、入力精度、差し返し、対空などの基本スキルを高精度に維持することが、後続シリーズやモバイル版での実力向上に直結します。

一方、モバイル向けのStreet Fighter IV Champion Editionでは、操作体系や端末性能が異なるため、隠し要素の構造や出現条件にも差異があります。

具体的には、アーケード版や家庭用版のような「条件達成型解禁」ではなく、メニュー内設定やプレイヤーレベル達成による開放、またはアプリ内更新による自動追加が中心です。

こうした設計は、スマートフォンの操作特性に合わせて、隠しコマンド入力などの難度を排除し、より多くのユーザーが短時間で隠し要素にアクセスできるよう最適化されています。

実践的な隠し要素の確認ポイント

1 操作設定を確認する

アプリ内の「設定」メニューから、入力タイプやタッチ配置を調整することで、一部隠し技や演出を発動しやすくなります。

簡易入力モードのオン・オフによって発動条件が変わる場合もあるため、特に必殺技の派生や乱入演出を狙う場合は設定の最適化が有効です。

2 トレーニングモードを活用する

Champion Editionではトレーニングモードが強化され、ヒット確認、コンボ再現、入力履歴表示などの機能を備えています。

隠し演出や特定行動の再現条件を検証する際に活用することで、実戦での再現率を大幅に向上させられます。

3 端末性能に応じた調整

端末によっては処理落ちや入力遅延が発生することがあります。

フレーム単位の再現を要する隠し要素を狙う場合は、画質設定を「標準」または「軽量」に変更し、安定動作を優先することが推奨されます。

これらを意識することで、モバイル特有の制限を超え、家庭用に近い精度で隠しキャラや演出を体験できます。

特にアプリ版では、今後のアップデートにより新要素が追加される可能性もあり、最新情報を確認しつつ環境を最適化する姿勢が求められます。

ストリートファイター5 隠しキャラとの違い

ストリートファイター5では、シリーズ従来の「プレイ実績による解禁」から大きく転換し、DLC(ダウンロードコンテンツ)形式を採用しています。

つまり、ストリートファイター4までに見られた「条件を満たして遭遇・解放する」流れは姿を消し、プレイヤーが明示的にコンテンツを購入、あるいはゲーム内通貨で交換する仕組みへと移行しました。

この設計は、アーケード体験を継承しつつも、現代的なゲーム運営モデル(ライブサービス型)を反映したものです。

ストリートファイター5では、キャラクター追加が「シーズン制」で行われ、各シーズンに新キャラとバランス調整がまとめて導入されます。

プレイヤーは、ゲーム内ポイントである「ファイトマネー」や有償通貨である「ゼニー」を用いてキャラクターを入手できます。

この方式は、従来の隠し解禁とは異なり、プレイヤー間での進行格差を緩和し、競技環境の均一化を図る目的があります。

4との比較における本質的な違い

●ストリートファイター4:プレイヤーの実績(ノーコンティニュー、パーフェクト勝利など)によるキャラ解禁

●ストリートファイター5:通貨またはDLCによる公式追加コンテンツ

この違いは、単に仕組みの差ではなく、シリーズ全体の「隠しキャラ」という概念の変化を象徴しています。

ストリートファイター4までは、隠しキャラは“プレイヤーの腕と探究心”によって出会える存在でした。

対して5以降では、“コンテンツの拡張”として明示的に提供される存在に位置づけられています。

遊び方を計画する際は、解放条件の設計思想が異なる点を理解しておくと混乱を避けられます。

隠しキャラを「プレイヤーの努力によって開放される達成報酬」として捉えるか、「開発サイドのアップデートで提供される拡張キャラ」として捉えるかが、シリーズ理解の分岐点となるのです。

ストリートファイター6キャラ解放との関係

ストリートファイター6では、解放という概念がさらに進化しました。

基本キャラクターの追加は定期的なアップデートやDLCによって行われ、加えて「ワールドツアー」モードを通じたアバター育成や技の習得といった新たな要素が導入されています。

従来のように“隠されたキャラクターを探す”のではなく、“プレイヤー自身の成長によってキャラクター性を拡張する”構造が採用されています。

この変化の背景には、eスポーツを意識した運営方針と、長期運用型タイトルへの転換があります。

ストリートファイター6では、解放条件が明確化され、ゲーム内進行(ストーリー進行・レベル達成)やイベント参加で新キャラ・技が段階的に利用可能になります。

これにより、全プレイヤーが公平な基盤からスタートしつつ、自身のプレイスタイルに合わせて育成や解放を進める柔軟性が確保されています。

ストリートファイター4との設計思想の対比

| 要素 | ストリートファイター4 | ストリートファイター6 |

|---|---|---|

| 解放形式 | 条件達成・実績解禁 | DLC・進行解放 |

| 目的 | 隠し体験・発見の喜び | 成長体験・育成と拡張 |

| 主体 | プレイヤーの技術達成 | コンテンツ更新+プレイヤー進行 |

| 解放タイミング | 特定条件達成時に即時 | イベント・アップデート単位で順次 |

ストリートファイター4の隠しキャラ解禁が「探索型コンテンツ」であったのに対し、6では「進化型コンテンツ」として位置づけられています。

前者は挑戦の過程で喜びを得る構造、後者はプレイ継続による成長報酬を得る構造と整理できます。

シリーズの進化を理解するうえで、この転換点は非常に象徴的です。

隠しキャラの概念が「非公開の存在を探す」ものから「公式アップデートで共通体験として共有する」方向へ変化した現在、プレイヤーに求められるのは発見よりも継続的なプレイとコミュニティ参加です。

こうしてストリートファイターシリーズは、隠し要素を個人の発見から社会的な共有体験へと発展させています。

【まとめ】ストリートファイター4の隠しキャラについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。