ギターとベースのどちらを始めるべきか迷っている方にとって、ギターとベースの難易度は気になるテーマのひとつです。

見た目が似ていても、実際には演奏スタイルや役割に明確な違いがあり、それぞれに向き・不向きがあります。

初心者が最初の一歩を踏み出すためには、ギターとベースの見分け方や始めるならどちらが自分に合っているかを知ることが重要です。

また、ドラムやキーボードと比較した難易度や、バンド内での役割の違いにも注目すべきでしょう。

本記事では、中古で楽器を選ぶ際の注意点や、エフェクター・ダブルネックといった機材の基礎知識、さらには「ギターアンプでベースは使えるのか?」という素朴な疑問まで網羅。

知恵袋などの意見も参考にしながら、どっちが楽しいかを見極めるためのヒントを丁寧に解説していきます。

■本記事のポイント

- ギターとベースの演奏方法や役割の違い

- 初心者に向いている楽器の選び方

- 他楽器との難易度比較とバンド内での立ち位置

- 機材選びや購入時の注意点と活用法

ギターとベースの難易度を徹底比較

ギターとベース、見た目は似ていても演奏方法や役割には大きな違いがあります。

では、どちらの楽器のほうが始めやすく、上達しやすいのでしょうか?初心者にとっての難しさや、バンド内での立ち位置など、実際に演奏を始める前に知っておきたいポイントを徹底的に比較していきます。

まずは、ギターとベースの基本的な違いから理解を深め、そのうえで「どちらが自分に合っているか」を判断するための材料にしてみてください。

ギターとベースの違いとは?

ギターとベースは、見た目が似ているものの、音域や役割、演奏方法などに明確な違いがあります。

これらの違いを理解することで、自分に合った楽器を選ぶ手助けとなるでしょう。

音域と音色の違い

ギターは主に中高音域を担当し、メロディやコード演奏の中心となる楽器です。

その音域は約4オクターブにわたり、幅広い表現が可能です。

一方、ベースは低音域を担当し、楽曲全体を支える役割を担います。

音域は約2オクターブ半で、重厚な低音が特徴です。

このように、音域の違いがそれぞれの楽器の役割を決定づけています。

演奏方法と技術の違い

ギターはコード弾きやソロプレイなど、多彩な演奏方法が求められます。

複数の弦を同時に押さえる必要があり、運指の難易度が高いことが特徴です。

一方、ベースは単音演奏が中心で、リズムを正確に刻むことが求められます。

運指は比較的シンプルですが、リズム感やグルーヴ感を養う必要があります。

バンド内での役割の違い

バンドにおいて、ギターはメロディやハーモニーを担当し、楽曲の華やかさを演出します。

一方、ベースはドラムとともにリズムセクションを形成し、楽曲の土台を支える役割を果たします。

このように、両者は異なる役割を持ちつつ、互いに補完し合う関係にあります。

これらの違いを理解することで、自分の音楽的な志向や目標に合った楽器を選ぶことができるでしょう。

初心者におすすめなのはどっち?

初心者がギターとベースのどちらを選ぶべきかは、個々の目的や好みによりますが、それぞれの楽器の特徴を理解することで、より適切な選択が可能になります。

ベースの特徴と初心者への適性

ベースは単音演奏が中心で、運指が比較的シンプルなため、初心者でも取り組みやすいとされています。

また、リズムを刻む役割があるため、リズム感を養うのにも適しています。

ただし、楽曲の中で目立つことは少なく、地味な印象を持たれることもあります。

ギターの特徴と初心者への適性

ギターはコード弾きやソロプレイなど、多彩な演奏が可能で、表現の幅が広い楽器です。

しかし、複数の弦を同時に押さえる必要があり、運指の難易度が高いため、初心者にはややハードルが高いかもしれません。

それでも、弾き語りやソロ演奏など、一人でも楽しめる点は魅力的です。

選択のポイント

リズム感を重視し、バンドでの演奏を目指すのであればベースが適しているでしょう。

一方、メロディやコード演奏に興味があり、ソロでも楽しみたい場合はギターがおすすめです。

最終的には、自分の音楽的な志向や目標に合った楽器を選ぶことが重要です。

どちらの楽器も魅力的であり、始めることで新たな音楽の世界が広がります。

自分に合った楽器を選び、音楽の楽しさを体感してみてください。

ギターアンプでベースは使える?

ギターアンプにベースを接続することは物理的には可能ですが、推奨されません。

その理由は、音質の劣化や機材の損傷リスクがあるためです。

ギターアンプは中高音域の再生を重視して設計されており、ベースの低音域を十分に再生する能力がありません。

そのため、ベースをギターアンプで演奏すると、音がこもったり、迫力に欠けたりすることがあります。

また、ベースの低音はスピーカーに大きな負荷をかけるため、特に小型のギターアンプではスピーカーが破損する可能性があります。

一方で、ギターアンプとベースアンプの兼用モデルも存在します。

これらのアンプは、両方の楽器に対応できるように設計されており、初心者や趣味で両方を楽しみたい方に適しています。

ただし、専用のアンプに比べると音質や機能面で劣ることがあるため、長期的に使用する場合は専用のアンプを検討することをおすすめします。

結論として、ベースを演奏する際は、ベース専用のアンプを使用することが最も安全であり、最良の音質を得るための方法です。

兼用アンプを使用する場合でも、音量や使用時間に注意し、機材への負荷を最小限に抑えるよう心がけましょう。

ギターとベース、始めるならどちら?

ギターとベースのどちらを始めるべきかは、個人の音楽的な志向や目的によって異なります。

それぞれの楽器の特徴を理解し、自分に合った選択をすることが重要です。

ギターの特徴

ギターはメロディやコードの演奏が中心で、ソロ演奏や弾き語りにも適しています。

6本の弦を使用し、コードの押さえ方や指の動きに慣れるまでに時間がかかることがありますが、習得すれば幅広いジャンルの音楽を演奏できるようになります。

また、エフェクターを使用することで多彩な音色を楽しむことができ、表現の幅が広がります。

ベースの特徴

ベースは主に単音で演奏され、リズムを支える役割を担います。

4本の弦を使用し、ルート音を中心に演奏するため、初心者でも比較的早く演奏できるようになる傾向があります。

ただし、リズム感やグルーヴ感を養う必要があり、単調な練習が続くと飽きやすくなることがあります。

また、バンドの中で目立つことは少ないため、自己主張が控えめな人に向いていると言えるでしょう。

選択のポイント

ソロ演奏や弾き語りを楽しみたい場合や、メロディやコードの演奏に興味がある場合はギターが適しています。

一方、バンドでリズムを支える役割を担いたい場合や、比較的早く演奏できるようになりたい場合はベースがおすすめです。

最終的には、自分の音楽的な志向や目標に合った楽器を選ぶことが、長く楽しく続けるための鍵となります。

ギターとベースの難易度を他楽器と比較

ギターやベースに興味があっても、「ドラムやキーボードと比べて難しいのかな?」と疑問に思う方は多いはずです。

音楽を始めるにあたり、他の楽器との違いや特徴を知っておくことは、長く続けるうえでとても重要です。

ここでは、ドラムやキーボードといった代表的な楽器と比較しながら、それぞれの難易度や役割をわかりやすく解説します。

さらに、バンドの中での立ち位置や楽しさの違いについても深掘りしていきます。

ドラムやキーボードとの難易度の違い

楽器を始める際、ギターやベースに加えてドラムやキーボードも選択肢として挙がることが多いです。

それぞれの楽器には独自の難易度や特徴があり、初心者にとって取り組みやすさが異なります。

ドラムの特徴と難易度

ドラムはバンドのリズムを支える重要な役割を担います。

基本的なリズムパターンであるエイトビートを習得するのは比較的容易ですが、手足を独立して動かす必要があるため、複雑なリズムを演奏するには高度な協調性が求められます。

また、練習には防音設備が必要な場合が多く、環境面でのハードルも存在します。

キーボードの特徴と難易度

キーボードはメロディーやハーモニーを担当し、楽曲に彩りを加える役割を持ちます。

ピアノ経験者にとっては取り組みやすい楽器ですが、両手で異なるパートを演奏するため、初心者には難しく感じることがあります。

また、音色のバリエーションが豊富であるため、表現力を高めるためには音楽理論の理解も必要となります。

ギターやベースとの比較

ギターはコードやメロディーを演奏し、ソロや伴奏として活躍します。

初心者にとってはコードの押さえ方や指の動きに慣れるまで時間がかかることがあります。

一方、ベースは単音でリズムを支える役割があり、比較的早く演奏できるようになる傾向がありますが、リズム感やグルーヴ感を養う必要があります。

このように、各楽器には異なる難易度や特徴があり、個人の目的や好みによって選択が変わります。

自分の興味や目標に合わせて、最適な楽器を選ぶことが大切です。

バンドでの役割と難易度の関係

バンドにおいて、各楽器は特定の役割を担い、その役割に応じて求められるスキルや難易度が異なります。

それぞれの楽器の役割と難易度について理解することで、バンド内での自分の立ち位置や練習の方向性を明確にすることができます。

ギターの役割と難易度

ギターはメロディーやコードを演奏し、楽曲の雰囲気を作り出す重要な役割を持ちます。

ソロやリフを担当するリードギターと、コード進行を支えるリズムギターに分かれることが多く、それぞれに異なるスキルが求められます。

コードの押さえ方や速いフレーズの演奏には練習が必要であり、初心者にとっては難易度が高いと感じることがあります。

ベースの役割と難易度

ベースはドラムと連携してリズムを支え、楽曲の土台を形成する役割を担います。

単音での演奏が中心であり、初心者でも比較的早く演奏できるようになる傾向がありますが、リズムの正確さやグルーヴ感を出すことが求められます。

また、バンド全体のサウンドに大きな影響を与えるため、責任感が必要とされます。

ドラムの役割と難易度

ドラムはバンドのテンポを決定し、リズムをリードする役割を持ちます。

手足を独立して動かす必要があり、複雑なリズムパターンを演奏するには高度な技術が求められます。

また、バンド全体の演奏を安定させるため、リズムキープの能力が重要となります。

キーボードの役割と難易度

キーボードはメロディーやハーモニーを演奏し、楽曲に厚みや彩りを加える役割を担います。

音色のバリエーションが豊富であり、ジャンルによっては重要なポジションを占めることもあります。

両手で異なるパートを演奏するため、初心者には難しく感じることがありますが、音楽理論の理解が深まることで表現の幅が広がります。

このように、バンド内での各楽器の役割と難易度は異なります。

自分の興味や得意分野、バンドでの目標に合わせて、適切な楽器を選択することが、バンド活動をより充実させる鍵となります。

ギターとベースの見分け方のポイント

楽器店やライブ映像でギターとベースを見かけた際、見た目が似ているため区別がつきにくいと感じる方も多いかもしれません。

しかし、いくつかのポイントを押さえることで、両者を容易に見分けることができます。

弦の本数と太さ

最も顕著な違いは弦の本数です。

一般的にギターは6本の弦を持ち、ベースは4本の弦を持ちます。

また、ベースの弦はギターの弦よりも太く、低音を出すために設計されています。

この違いは、見た目だけでなく、演奏時の感触にも影響を与えます。

ボディの大きさとネックの長さ

ベースはギターよりも全体的に大きく、ネックも長い傾向があります。

これは、低音域を効果的に出すための設計上の特徴です。

そのため、ベースは重量も重くなる傾向があり、演奏時にはストラップの使用が一般的です。

ヘッドの形状とペグの配置

ギターとベースでは、ヘッドの形状やペグ(弦を巻く部分)の配置にも違いがあります。

ギターはペグが左右対称に配置されていることが多いのに対し、ベースは一方向に並んでいることが一般的です。

この配置の違いも、両者を見分ける手がかりとなります。

これらのポイントを意識することで、ギターとベースを見分けることが容易になります。

初心者の方は、実際に楽器を手に取って違いを体感することもおすすめです。

ギターとベース、どっちが楽しい?

楽器を始める際、「ギターとベースのどちらが楽しいか」という問いは、多くの初心者が抱える悩みの一つです。

しかし、楽しさの感じ方は個人の音楽的な志向や目的によって異なります。

ギターの楽しさ

ギターはメロディやコードを演奏することができ、ソロ演奏や弾き語りなど、一人でも音楽を楽しむことができます。

また、エフェクターを使用することで多彩な音色を作り出すことができ、表現の幅が広がります。

このように、ギターは自己表現の手段としての楽しさがあります。

ベースの楽しさ

ベースはバンドのリズムとハーモニーを支える重要な役割を担います。

そのため、バンド演奏の中で他の楽器と一体となって音楽を作り上げる楽しさがあります。

また、スラップ奏法やグルーヴ感のある演奏など、ベースならではの魅力も存在します。

このように、ギターとベースはそれぞれ異なる楽しさを持っています。

自分がどのような音楽を演奏したいのか、どのようなスタイルで音楽を楽しみたいのかを考え、自分に合った楽器を選ぶことが、長く楽しく続けるためのポイントとなります。

ギターとベースの難易度と選び方ガイド

ギターやベースをこれから始めたいと考えている方にとって、「どの楽器を選べばよいか」は最初の大きな悩みです。

価格、機能、使い勝手、そして楽しさ。

選ぶうえで押さえておきたいポイントは意外と多くあります。

ここでは、初心者が失敗しないための中古楽器購入の注意点や、音作りを豊かにするエフェクターの選び方まで、実践的な情報を丁寧に解説していきます。

自分に合った1本を見つけるためのヒントがきっと見つかるはずです。

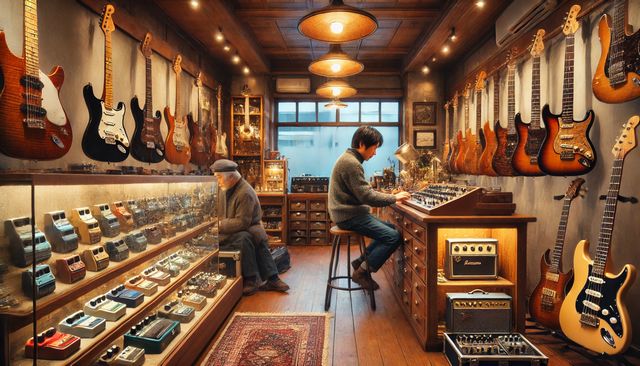

中古での購入時の注意点

中古のギターやベースを購入する際には、新品とは異なる注意点がいくつか存在します。

特に初心者の方にとっては、見落としがちなポイントも多いため、慎重な確認が必要です。

ネックの状態を確認する

ネックの反りやねじれは、演奏性に大きな影響を与えます。

ネックが反っていると、弦高が高くなり、押さえにくくなることがあります。

また、ねじれがある場合は、特定のフレットで音がビビる原因となります。

購入前には、ネックの状態を目視で確認し、可能であれば試奏してチェックすることが重要です。

フレットの減り具合をチェックする

フレットは弦との摩擦によって徐々に摩耗します。

フレットが大きく減っていると、音がビビったり、チューニングが安定しない原因となります。

フレットの残り具合は、一般的に「フレット残○割」と表記されていることが多く、7割以上残っていれば問題ないとされています。

電装系の動作確認を行う

ピックアップやボリューム、トーンなどの電装系パーツが正常に動作するかを確認することも大切です。

特に、ボリュームやトーンを回した際にノイズが発生する「ガリ」がある場合は、ポットの劣化が考えられます。

また、ピックアップが正常に出力しているかもチェックしましょう。

保証や返品ポリシーを確認する

中古楽器は、販売店によって保証期間や返品ポリシーが異なります。

購入前に、保証の有無や期間、返品が可能かどうかを確認しておくことで、万が一のトラブルに備えることができます。

中古楽器の購入は、コストパフォーマンスに優れる一方で、状態の見極めが重要です。

信頼できる販売店で、実際に手に取って確認することをおすすめします。

エフェクターの活用法と選び方

エフェクターは、ギターやベースの音色を変化させるための機材で、演奏の幅を広げる重要なアイテムです。

初心者にとっては、どのエフェクターを選べばよいか迷うことも多いでしょう。

エフェクターの種類と特徴

エフェクターにはさまざまな種類があります。

代表的なものとして、音を歪ませる「オーバードライブ」や「ディストーション」、音に揺らぎを加える「コーラス」や「フェイザー」、音に残響を加える「リバーブ」や「ディレイ」などがあります。

また、音の強弱を整える「コンプレッサー」や、音域を調整する「イコライザー」などもあります。

初心者におすすめのエフェクター

初心者には、まずは基本的なエフェクターから始めることをおすすめします。

例えば、オーバードライブは、軽い歪みを加えることで、ロックやブルースなどのジャンルに適した音色を作ることができます。

また、リバーブは、音に空間的な広がりを加える効果があり、演奏に深みを持たせることができます。

エフェクターの選び方

エフェクターを選ぶ際には、自分が演奏したいジャンルやスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

また、エフェクターには、1つの効果に特化した「コンパクトエフェクター」と、複数の効果を1台にまとめた「マルチエフェクター」があります。

初心者には、さまざまな効果を試すことができるマルチエフェクターがおすすめです。

エフェクターを活用することで、演奏の幅が広がり、自分だけの音作りが可能になります。

まずは基本的なエフェクターから始めて、徐々に自分のスタイルに合った機材を揃えていくと良いでしょう。

ダブルネックの特徴と活用シーン

ダブルネックギターは、1つのボディに2本のネックを備えた楽器で、主にライブパフォーマンスでの利便性や音楽的表現の幅を広げるために使用されます。

代表的な例として、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジが「Stairway to Heaven」で使用したギブソンEDS-1275が挙げられます。

このモデルは、上部に12弦、下部に6弦のネックを搭載しており、曲中で異なる音色を瞬時に切り替えることが可能です。

また、ベースとギターを組み合わせたダブルネックも存在し、例えばTUNEのTWBW-Ash “W-Neck”モデルでは、ベースとギターの各セクションが独立したアウトプットを持ち、エフェクターやアンプを別々に使用することができます。

これにより、ソロプレイヤーやデュオバンドにとって、演奏の幅を広げる選択肢となります。

ただし、ダブルネックギターには重量やバランスの問題があり、長時間の演奏には体力が求められます。

また、ネックの切り替え操作や弦のメンテナンスにも慣れが必要です。

これらの点を考慮し、自身の演奏スタイルや目的に合ったモデルを選ぶことが重要です。

知恵袋での意見を参考にする方法

Yahoo!知恵袋は、楽器選びや演奏に関する疑問を解決するための情報源として利用されています。

しかし、投稿されている情報の正確性や信頼性には注意が必要です。

まず、回答者のプロフィールや過去の投稿履歴を確認し、専門知識や経験があるかを判断することが大切です。

また、同じ質問に対する複数の回答を比較し、共通点や相違点を見つけることで、より客観的な情報を得ることができます。

さらに、知恵袋の情報だけでなく、楽器店のスタッフや音楽教室の講師、専門誌の記事など、他の信頼性の高い情報源と併せて参考にすることをおすすめします。

これにより、偏った情報に惑わされることなく、適切な判断ができるようになります。

知恵袋は、あくまで一つの参考情報として活用し、最終的な判断は自身の目的や状況に応じて行うことが重要です。

疑問が解消されない場合は、専門家に直接相談することも検討してみてください。

【まとめ】ギターとベースの難易度について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。